放課後等デイサービス、児童発達支援の指定基準や開業方法などを分かりやすく解説

放課後等デイサービス、児童発達支援の指定基準や開業方法

放課後等デイサービスと児童発達支援とは?

放課後等デイサービス(放デイ)

主に6歳から18歳(就学年齢)の障がい児が、学校の放課後や夏休みなどの長期休暇に訓練や社会との交流促進等を提供することで、障がい児の自立を促進させ、放課後等の居場所づくりを行います。

療育手帳などは不要ですが、市の発行する受給者証が必要です。

児童発達支援(児発)

未就学(小学生以上は放課後等デイサービス(高校等への進学を行っていない場合は、18歳誕生日まで児童発達支援が可能 大阪市))で障がいのある児童に対して、日常生活における基本的動作指導、コミュニケーションや集団生活への適応のための訓練を行います。

また、障害の有無に関わらず、発達の遅れが気になる方の利用も幅広く行われています。

療育手帳などは不要ですが、市の発行する受給者証が必要です。

※放課後等デイサービスと児童発達支援が併設している多機能型(福祉型)のケースが多い。

| 類型 | 対象 | 療育手帳の必要性 |

|---|---|---|

| 放課後等デイサービス | 就学児(18歳まで) | 不要 |

| 児童発達支援 | 未就学児 | 不要 |

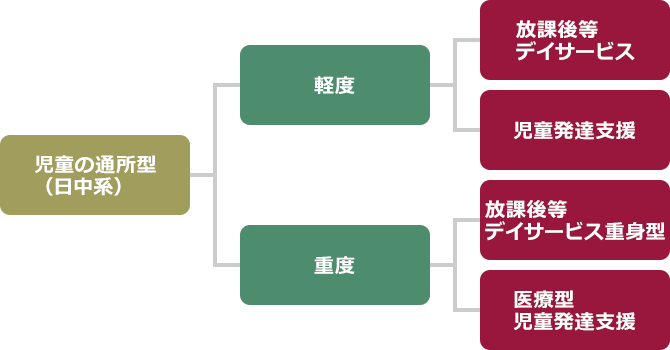

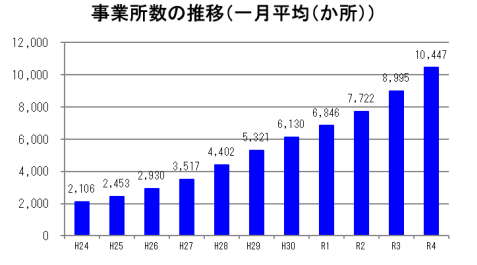

放課後等デイサービスと児童発達支援の事業所数

事業所数が毎年増加しており、段々と競争が増しています。総量規制により新規開業ができない市町村もあります。

児童発達支援

児童発達支援は年々増加しており、平成27年から令和4年で確認すると3倍弱事業所数が増加しています。令和4年度で1万以上の事業所が全国にあります。

(厚生労働省、こども家庭庁「児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」 引用)

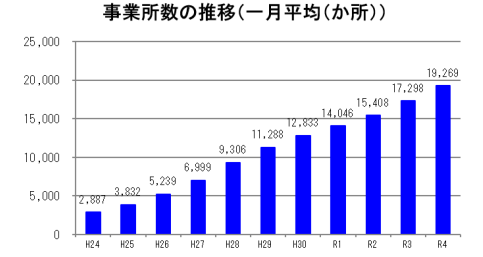

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスも児童発達支援と同じく事業所数が増加しています。例えば平成27年から令和4年で確認するとこちらも3倍弱事業所数が増加しています。令和4年で事業所数は2万弱全国にあります。

(厚生労働省、こども家庭庁「児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」 引用)

多機能型(福祉型)

多くの自治体(大阪府下、奈良県など)では、放課後等デイサービスと児童発達支援を同時に指定を受けることができます。

この場合、双方の最低定員の10名ずつの20名でなく、10名で指定を受けることが可能です。

重度心身型

主に重度心身がいの利用者を支援 → 詳しくは重度心身型放課後等デイサービス・児童発達支援を参照

指定(開業)の要件

2 事業所の物件、間取りが適法であること

4 その他

人員配置基準

| 職 種 | 配置数 | 常勤要件 | 備 考 |

| 管理者 |

1人以上 |

|

送迎可能、指導員と運転手の3つを兼務する場合は誓約書必要(大阪市)

新規指定時の児童発達支援管理責任者との兼務は不可(大阪市) |

| 児童発達支援管理責任者 |

1人以上 |

あり(専任) |

送迎不可 |

| 基準人員

児童指導員・保育士 |

2人以上 |

あり(一人以上) |

10:2 半数以上は児童指導員または保育士 (運用開始後、大阪府は10名を超える場合、15名まで合計3名配置必要) 令和3年度報酬改定により、半数以上は児童指導員、保育士とした上で、理学療法士、作業療法や看護師なども基準人員として配置可能 ※看護師は医療的ケア児を受け入れる場合だが指定権者で解釈の余地あり |

- 放課後等デイサービスの人的要件(資格など)

- 障がい福祉サービス経験者は令和3年度報酬改定により廃止されました。既存事業所は令和5年3月まで配置可能ですが、新規指定申請では配置できません。

放課後等デイサービス、児童発達支援などの設備基準

| 設 備 | 要 件 | 備 品 |

|---|---|---|

| 指導訓練室 | 利用者一人当たりの面積が2.47㎡であること。最低定員が10名であるので、指導訓練室は24.7㎡以上必要。独自基準で3㎡の場合もあります(大阪府など)。 | |

| 相談室 | プライバシーに配慮できる空間にすること | |

| 静養室 | 必須ではない(大阪府の指定については必要)。 | |

| 洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 | アルコール消毒液、ペーパータオル |

| 事務室 | 鍵付き書庫 |

放課後等デイサービスの算定基準

令和3年(2020年)度報酬改定による放課後等デイサービスの算定基準は下表のとおりです(重心型を除きます)。

【定員10名以下、授業終了後に行う場合 重心型を除く】

| 区分1 | (一)医療的ケア児 (スコア32点以上) | 2604単位 |

| (二)医療的ケア児 (スコア16点以上) | 1604単位 | |

| (三)医療的ケア児 (スコア3点以上) | 1271単位 | |

| (四)(一)から(三)以外の場合(医療的ケア児以外の基本報酬) | 604単位 |

※医療的ケアの算定を行わない多くの事業所は(四)となります。

放課後等デイサービス、児童発達支援の加算

(1)届出が必要な加算(抜粋)

| 加 算 | 内 容 |

| 児童指導員等加配体制加算・専門的支援加算 | 支援が必要な児童のために専門職員等を人員配置上必要な従業に加え、常勤換算1.0以上を配置した場合に加算 |

| 送迎加算(児童) | 送迎を必要な児童に対して、送迎を提供した場合に加算 |

| 延長支援加算 | 営業時間8時間以上の事業所で、営業時間の前後に延長としての利用がある場合に加算 |

| 福祉専門職員配置等加算 | 良質な人材を確保するために資格等を持った福祉専門職員等を配置した場合に加算 |

| 特別支援加算 | 理学療法士、作業療法士などを配置し、計画的に機能訓練や心理指導を行った場合に加算 |

| 強度行動障害児支援加算 | 強度行動障がいを有する児童への適切な支援を行った場合に加算 |

(2)届出が不要な加算(抜粋)

| 加 算 | 内 容 |

| 欠席時対応加算 | 利用予定がある日に、利用者の急病等によるキャンセルに対して、連絡調整、相談援助を行った場合に加算(最大月4回)

重心型については、利用延べ人数が利用定員に営業日数を割り80%に満たない場合、月8回可能。 |

| 強度行動障害児支援加算 | 強度行動障がいを有する障がい児への適切な支援を行った場合に加算 |

| 関係機関連携加算 | 関係機関と連携して個別支援計画や連絡調整を開催した場合に加算 |

| 家庭連携加算 | 利用者宅を訪問し、利用者及び家族等に対する相談援助等の支援をおこなった場合に加算。 |

| 事業所内相談支援加算 | 個別支援計画に基づき、利用者及びその家族等に対する相談援助を行った場合に加算。 令和3年度報酬改定で(Ⅱ)が新設 |

| 医療連携等体制加算 | 看護職員が障がい福祉事業所を訪問して利用者に対して、看護をおこなった場合や介護職員等にたん吸引等の指導をおこなった場合に加算されるものです。 |

放課後等デイサービスと児童発達支援の開業・運営のポイント

放課後等デイサービス・児童発達支援の指定要件や押さえるべきポイントについて

放課後等デイサービス、児童発達支援指定後の運営について

放課後等デイサービス、児童発達支援の減算

放課後等デイサービス・児童発達支援のコラム

放課後等デイサービス・児童発達支援の申請(開業)・運営サポート料金

自身で指定申請を行うか、コンサルタントや行政書士に依頼するか?

自身で指定申請を行う場合、多くの必要書類を作成する必要があり、営業時間やサービス提供時間、加算取得など決めなければならない事項が多くあります。

当事務所では多くの障がい福祉事業所の指定申請や運営・実地指導コンサルの実績があり、結果的に採算面でお得と言えます(3年に1回程度、実地指導があり、指定の取消や返還金が発生することがあります)。

業務実績

平成26年創業ですが、下記は直近4年間の指定申請等の実績です。

料金プラン

下記は、圧倒的に多い賃貸物件を利用しての事業所開業プランとなりますので、物件を一から建設建築する場合は、別途お見積りとなります。

指定単独プラン・・・37万円(消費税別)

- 申請受理(補正対応含む)された時点までの指定申請プランとなります。

ライトコンサルプラン・・・65万円(消費税別)人気No1

- 既に障がい福祉事業を行っているが、今回初めてのサービスを行う企業向けライトコンサルプランです。

- 重要な部分は外さずに、請求などの既にご存知であろう部分は省いたプランとなります。

ミドルコンサルプラン・・・85万円(消費税別)

- 指定と指定後のサポートがセットになった当事務所のコンサルプランです。

- 初めて障がい福祉事業に参入された企業にお勧め。

放課後等デイサービス・児童発達支援の運営適正化・実地指導

障がい福祉サービスは、行政から給付金を受取るサービスの特徴から、定期的に行政からのチェックがあり、これを実地指導・監査と言います。

当事務所では

などを行っておりますので、運営に不安のある事業主様は、障がい福祉サポートセンター(WPP行政書士事務所)をご相談下さい。

<お客様の声>

大阪市 放課後等デイサービス、児童発達支援 A様

当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。

申し訳ありません。現在無料相談は行っておりません。

実地指導直前対応

顧問契約

それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。