共同生活援助(障がい者グループホーム)の指定基準(開業方法)を解説

共同生活援助(障がい者グループホーム)の開業方法(指定基準)などを解説

共同生活援助とは?

地域の中にある共同生活住居での生活を望む障害のある方に対し、

主として夜間に、入浴、排泄、食事の支援や相談、日常生活上の必要な援助等を提供 します。

多くの日中系サービスとは異なり、障害支援区分1以上が条件となります。

生活施設ですので、利用者は事業所で生活を行います。

日中は就労継続支援B型事業所や生活介護施設に通うケースが一般的です。

また、短期入所と併設しているケースもあります。

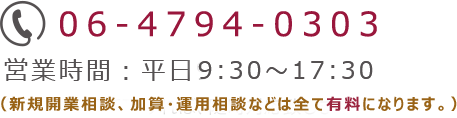

入所型の体系

類 型

グループホームには、介護サービス包括型と外部サービス利用型の2種類があります。

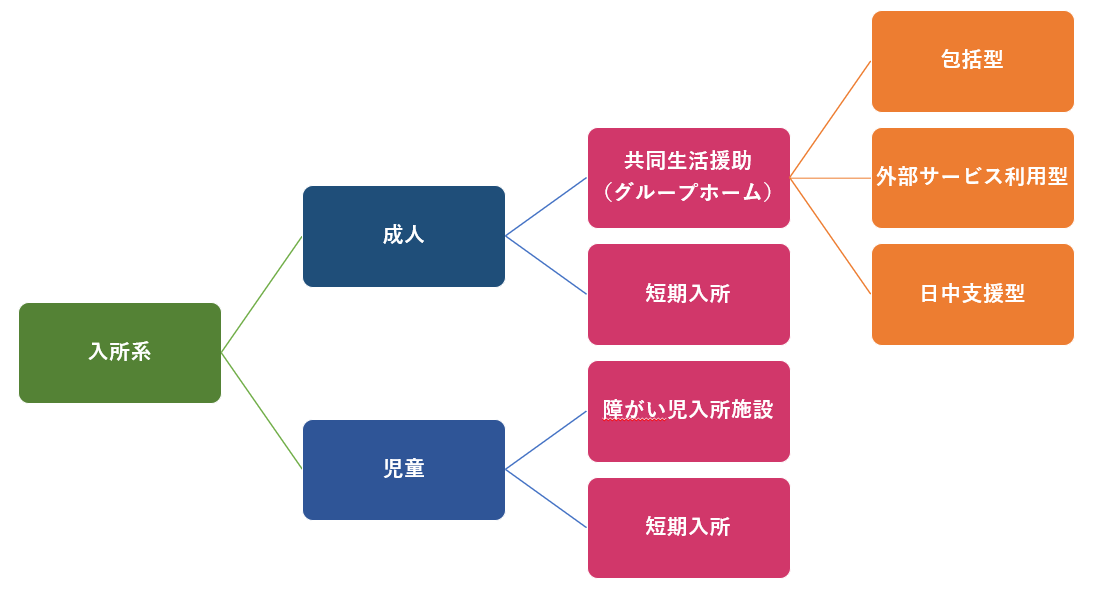

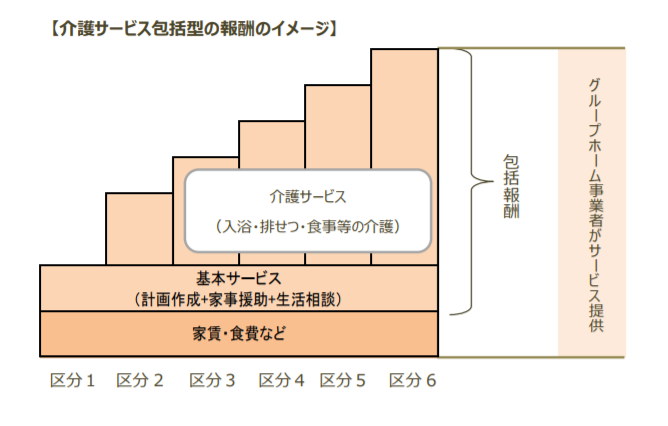

介護サービス包括型

グループホーム内の介護サービスは、事業所内で行うタイプのサービスです。

報酬単価は、外部サービス利用型よりも高額となります。

(福岡市・大阪府福祉部ホームページから転載)

日中サービス支援型(平成30年度新設)

重度障がい者の受入れということで、通常の共同生活援助がどちかかというと「夜間帯」の支援でしたが、日中活動支援型は「日中帯(加算で夜間支援)」を行うタイプのグループホームです。

グループホームの特性(ユニットの定員等)は維持しつつ、スケールメリットを生かすため、1つの建物への入居を20人までとしています。なお、緊急一時的な宿泊の場を提供する「短期入所」の併設が必置となります。

障害支援区分3以上の利用者(区分1,2も日中活動支援型は利用可能)であれば、グループホームにおいて日中支援を行う日は「 日中サービス支援型共同生活援助サービス費」 を算定し、日中活動サービスを利用する日は「 日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合」 の報酬単位を算定することになります。

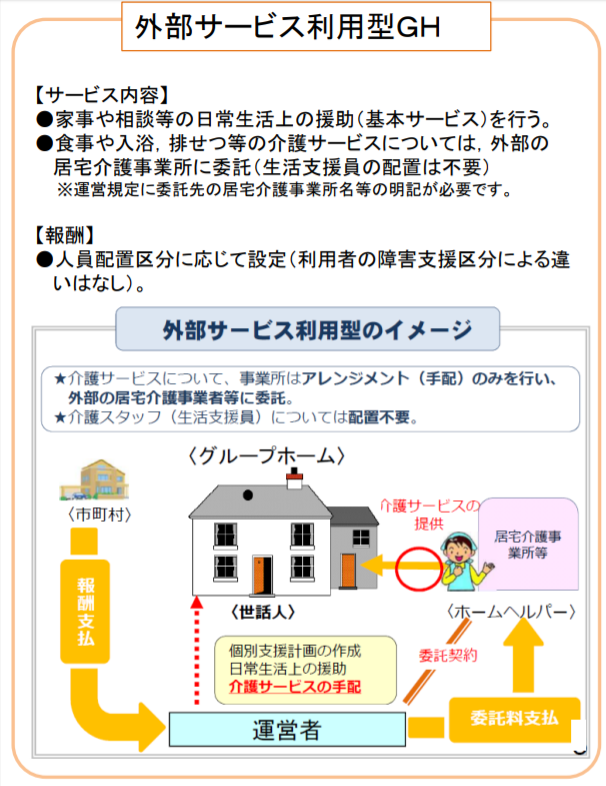

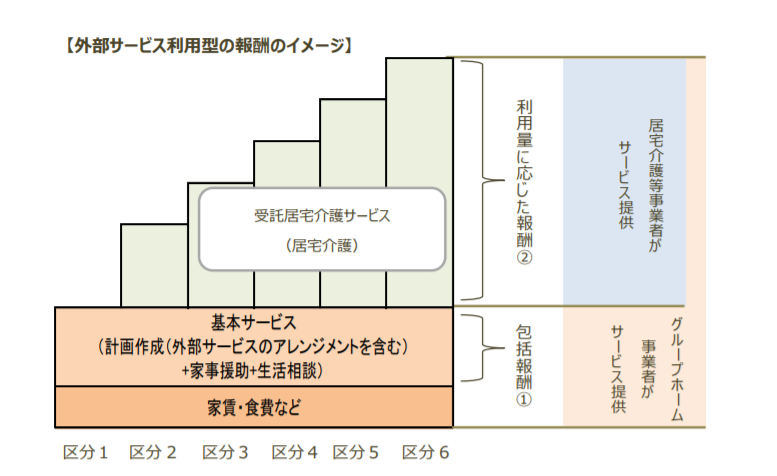

外部サービス利用型

グループホーム内の介護サービスは、外部の居宅介護事業所が行うタイプのサービスです。

報酬単価は、介護サービス包括型よりも安価となります。

(福岡市・大阪府福祉部ホームページから転載)

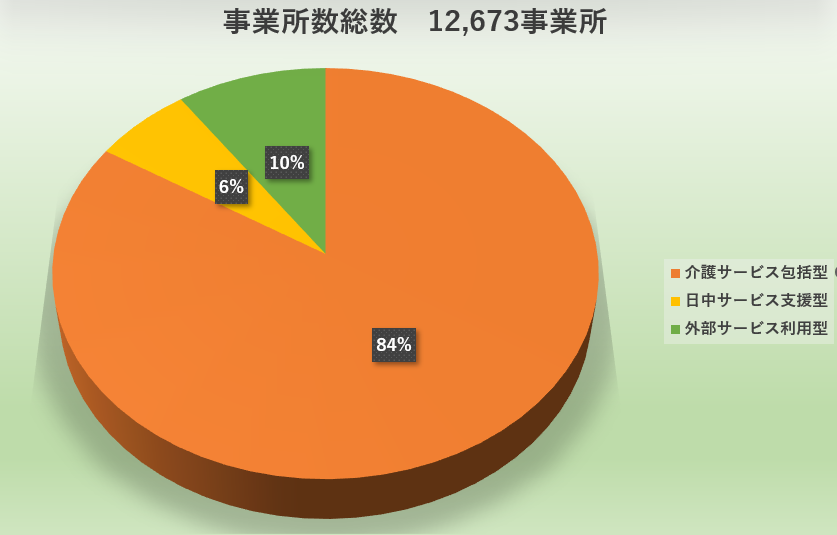

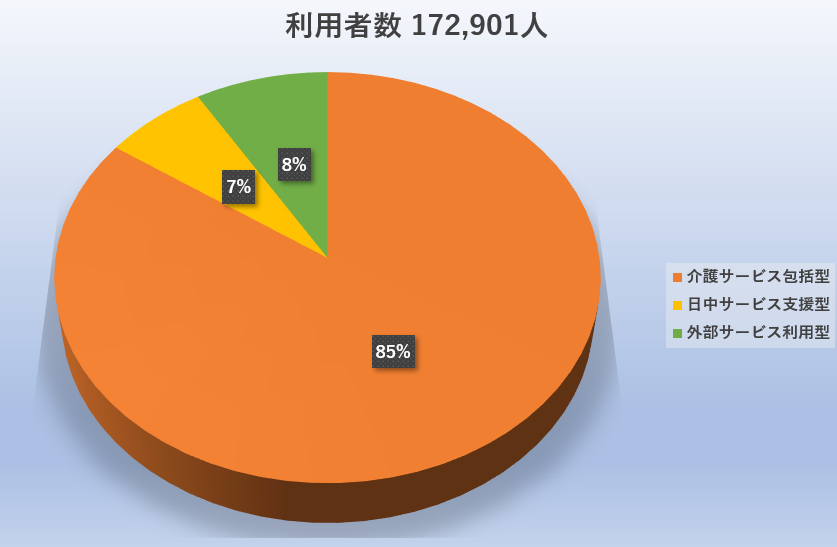

どのタイプの事業所が多いのか?

厚生労働省 共同生活援助に係る報酬・基準について≪論点等≫から引用

※ 円グラフのとおり、介護サービス包括型が圧倒的に多い。

指定時の要件(グループホームを作るには?)

介護サービス包括型が圧倒的に多いことから、当ホームページでも、原則「介護サービス包括型・日中支援型」の説明を行います。

1 法人格があること

2 事業所の物件、間取りが適法であること

4 その他

対象者(障がい支援区分が必要 区分1~6)

- 身体障がい者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る)

- 知的障がい者

- 精神障がい者

- 難病患者

共同生活援助の設備基準

・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること

・指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること

・一戸建て、マンション(ワンルームも可)などで、自己所有・賃貸とも可能です。

・一戸建ては用途変更なしでも200㎡未満で可能(要確認)

・住宅街は建築協定の要確認

・建築基準法についても要確認

参考 既存戸建て住宅を障がい者グループホームとして活用する場合の取扱いについて(大阪府)

| 設 備 | 要 件 | 備品等 |

| 居 室 | 一つの居室が、7.43㎡以上(収納スペースを除く)

和室であれば4.5畳以上(和室であっても7.43㎡以上を求める府下自治体もあり) |

原則、窓が必要 |

| 食 堂 | 居間と食堂を一つの場所とすることは可能です。 | |

| 居 間 | ||

| 浴室等 | ||

| 洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 | アルコール消毒液、ペーパータオル |

※居室数 法令上は1住居10部屋まで、大阪は独自基準により1住居7部屋まで。

※同一建物で申請を行う場合、14名まで指定可能な指定権者もある。

共同生活援助の人員配置基準(介護サービス包括型・日中支援型の場合)

| 職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |

| 管理者 | 1名以上 | あり | 常勤 |

| サービス管理責任者 | 1名以上 | なし | 非常勤。管理者と兼務でなければ生活支援員、世話人と兼務可

30 :1 人 |

| 生活支援員 | 1名以上 | なし

日中活動支援型は生活支援員、世話人のうち一人は常勤の必要性あり |

常勤換算で、次の①から④までに掲げる数の合計以上

① 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数 |

| 世話人 | 1名以上 | なし

日中活動支援型は生活支援員、世話人のうち一人は常勤の必要性あり |

6:1(包括型の基本単位)

5:1(日中支援型) |

| 夜間従事者 | 1名以上 | なし | 共同生活住居ごとに一人以上配置(日中支援型のみ) |

共同生活援助の運営・経営形態

| 運営形態 |

| 1事業所の利用定員は4人以上。(日中活動支援型は20人以内、短期入所1人以上必要) |

| 30分圏内であれば、複数の住居をまとめて一事業所として運営可能 |

| 各共同生活住居の利用定員は2人以上、原則10人以下。

(※居室数 法令上は1住居10部屋まで、大阪府下は独自基準により概ね1住居7部屋まで。) |

共同生活援助(グループホーム)の加算

(1)届出が必要な加算(日中支援型を除く)

| 加 算 | 内 容 |

| 夜間支援等体制加算 | 障がい福祉事業の共同生活援助(グループホーム)での常勤換算該当時間外における夜間支援従事者の配置(夜勤または宿直)または連絡体制等を構築することで加算 |

| 重度障害者支援加算 | 重度障害者支援加算は重度障がい者について研修修了者による手厚い支援を行った場合に算定される加算 |

| 福祉専門職員配置加算 | 良質な人材を確保するために資格等を持った福祉専門職員を配置等した場合に加算 |

| 看護職員配置加算 | 人員配置基準とは別に看護職員を常勤換算1以上配置した場合に加算 |

| 医療的ケア対応加算 | 人員配置基準とは別に看護職員を常勤換算1以上配置し、医療的ケアが必要な者に対して支援を行った場合に加算 |

| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚・聴覚・言語機能に障がいを有する利用者が一定数以上で専門職員を配置した場合に加算 |

| 医療連携体制加算(Ⅶ) | 看護師を1名以上配置する等、日常的な健康管理、医療ニーズが必要な場合に適切な対応がとれる体制を整備している場合に加算 |

| 強度行動障害者体験利用加算 | |

| 福祉・介護職員処遇改善加算(特定含む) | 福祉介護職員に対してキャリパス等の要件を満たすことで加算 |

※特に代表的なものを記載しています。

(2)届出が不要な加算(日中支援型を除く)

| 加 算 | 内 容 |

| 日中支援加算 | 人員配置基準とは別に日中支援員を配置し日中時の支援を行った場合に加算 |

| 入院時支援特別加算 | 利用者が入院した際に、一定の支援を行った場合に加算 |

| 長期入院支援加算 | 利用者が長期間入院した際に、一定の支援を行った場合に加算 |

| 帰宅時支援加算 | 利用者が帰省した場合に伴う家族等との連携調整や交通手段確保等の支援を行った場合に加算 |

| 長期帰宅時支援加算 | 利用者が長期帰省した場合に伴う家族等との連携調整や交通手段確保等の支援を行った場合に加算 |

| 自立生活支援加算 | 単身などの生活が可能と見込まれる利用者に対して退去の支援を行った場合に加算 |

| 医療連携体制(Ⅶを除く) | 医療機関等と連携することで看護職員が事業所を訪問するなどし利用者に対して看護や介護職員に対して喀痰吸引の指導を行った場合に加算 |

※特に代表的なものを記載しています。

共同生活援助(グループホーム)の減算

| 減 算 | 内 容 |

| サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者欠如減算 | サービス管理責任者、世話人、生活支援員が人員基準を満たすことができない場合に減算 |

| 個別支援計画未作成減算 | 個別支援計画の作成が行われていない場合に減算 |

| 大規模住居等減算 | 規模が一定を超える場合に減算 |

共同生活援助(グループホーム)の指定要件や押さえるべきポイントについて

| グループホームは簡単に運営できるのか? (はじめてグループホームを運営される方は必ずお読みください) |

| 開業前に押さえるべき4つのポイント |

| グループホームの一日の流れ |

| サービス管理者とは? |

| 事業所の物件選び |

| 障がい福祉の設備基準とは? |

| グループホームの人員配置基準とは? |

共同生活援助(グループホーム)の指定後の経営・運営について

実地指導編

共同生活援助(グループホーム)の申請代行(開業)・運営サポート料金

自身で指定申請を行うか、コンサルタントや行政書士に依頼するか?

自身で指定申請を行う場合、多くの必要書類を作成する必要があり、営業時間やサービス提供時間、加算取得など決めなければならない事項が多くあります。

当事務所では多くの障がい福祉事業所の指定申請や運営・実地指導コンサルの実績があり、結果的に採算面でお得と言えます(3年に1回程度、実地指導があり、指定の取消や返還金が発生することがあります)。

業務実績

平成26年創業ですが、下記は直近4年間の指定申請等の実績です。

料金プラン

下記は、圧倒的に多い賃貸物件を利用しての事業所開業プランとなりますので、物件を一から建設建築する場合は、別途お見積りとなります。

指定単独プラン・・・37万円(消費税別)

- 申請受理(補正対応含む)された時点までの指定申請プランとなります。

ライトコンサルプラン・・・65万円(消費税別)

- 既に障がい福祉事業を行っているが、今回初めてのサービスを行う企業向けライトコンサルプランです。

- 重要な部分は外さずに、請求などの既にご存知であろう部分は省いたプランとなります。

ミドルコンサルプラン・・・85万円(消費税別)

- 指定と指定後のサポートがセットになった当事務所一番人気のコンサルプランです。

- 初めて障がい福祉事業に参入された企業にお勧め。

住居追加・・・1住居追加につき、30万円~(消費税別)

就労継続支援B型の運営適正化・実地指導など

障がい福祉サービスは、行政から給付金を受取るサービスの特徴から、定期的に行政からのチェックがあり、これを実地指導・監査と言います。

弊所では、

などを行っておりますので、運営に不安のある事業主様は、ご検討下さい。

当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。

申し訳ありません。現在無料相談は行っておりません。

顧問契約

それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。