障がい福祉事業の売買・譲渡(M&…

障がい福祉事業の指定を受けるメリットについて考える

障がい福祉事業を始めるにあたり、収益をどうするかを考える必要があります。

事業のお金の流れはどうなっているのでしょうか?

指定(許可)を受けるメリット

障がい福祉事業の「お金」の構造

利用者と市町村の関係

通常の事業は、売手と買手に分かれてお金のやり取りを行います。

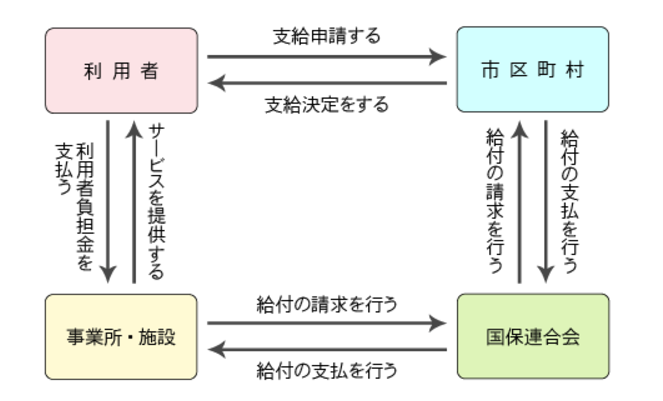

障がい福祉事業は、指定という許可を受けることで、下記の図のように国と市町村に請求を行い給付を受けることができます。

つまり、事業者は、サービスを提供することで、対価として給付金を頂くということになります。

実際の請求業務については、下記に詳しく説明しておりますのでご覧ください。

代理受領という考え方

注意して欲しいのは、サービスを提供する事業者は、利用者にお金を請求するのではなく、

事業者が利用者に代わって、市町村に請求する「代理受領」という方法を取ってるということです。

(ただ、法律上、下記の図のように、市町村に直接請求するのではなく、原則各都道府県の「国民健康団体連合会」(通称 国保連)に対して請求を行うことになります。(移動支援は、国保連と市町村の両方に請求を掛けます。))

上記図のような「サービス」、「作業を行う」ことで、利用者に負担のないよう、また事業者へのお金の流れがスムーズになるような仕組みを取っています。

まとめ

障がい福祉事業は、利用者から上限管理額以外の請求を国保連に請求ができるため、債権の未回収を起こしにくい業態と言えます。

どんな素晴らしいサービスを提供しても、債権の回収に失敗すれば、元も子もありません。

障がい福祉事業の最大のメリットは、債権回収のリスクが極めて少ないという点にあります。

つまり、事業者の債権回収での経営悪化などの影響を受けて、利用者である障がいを持っている方に対して、不便不都合が起こりにくいように配慮がされているということになります。

ただ、安定的な経営を行うためには、サービスが良いもの(直接的な支援や関節的な相談支援、従業員の質など)でなければ、利用者が離れて行ってしまうことになります。

申し訳ありません。現在無料相談は行っておりません。

書類点検サービス(模擬実地指導)を希望の方はこちらをご覧ください。

それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。